Forschungsprojekte

Evaluierung und prototypische Realisierung eines brennstoffzellen-basierten Antriebssystems für Aerostaten

Aerostaten (Ballone und Luftschiffe) sind Flugobjekte nach dem Leichter-als-Luft-Prinzip, die ihren primären Auftrieb mit Hilfe von Traggas gewinnen. Als Traggas kommen vor allem Helium und Wasserstoff in Frage.

Konventionelle Luftschiffe sind heute i.A. heliumgefüllt, und der Antrieb basiert in der Regel auf herkömmlichen Verbrennungsmotoren unter Einsatz fossiler Brennstoffe. Als Alternative bietet sich ein elektrisches Antriebssystem an, gespeist über Akkumulatoren und Brennstoffzellen. Kommerziell verfügbare Akkumulatoren als alleinige Energiequelle scheiden für viele Anwendungsfälle wegen mangelnder Kapazität momentan aber aus. Brennstoffzellen mit Wasserstoff als Energieträger können dieses Defizit ausgleichen, wobei der Wasserstoff im Luftschiff entweder komprimiert oder als Traggas mitgeführt werden kann.

Der Auftrieb von Aerostaten ist allerdings nicht konstant, sondern von einer Vielzahl von Faktoren abhängig. Es müssen daher Maßnahmen getroffen werden, um den Auftrieb und damit die Flughöhe zu steuern. Veränderungen des statischen Auftriebs eines Aerostaten können auf verschiedenen Effekten beruhen, u.a.:

- Temperatur- und somit Dichteänderung des Umgebungsmediums Luft

- Temperaturänderung des Traggases (beispielsweise durch Aufheizung der Hülle über Sonneneinstrahlung oder durch Einwirkungen der Umgebungstemperatur)

- Ballastaufnahme (beispielsweise durch Niederschlag auf der Hülle)

- Kraftstoffverbrauch

Aerostaten können diese statischen Auftriebsänderungen auf verschiedene Arten ausgleichen, z.B.:

- Nutzung des dynamischen Auf- beziehungsweise Abtriebs (z.B. durch Höhenleitwerke und den Anstellwinkel des Aerostaten)

- Schwenkrotoren

- Auftriebserhöhung durch Ballastabgabe (beispielsweise durch Ablassen von Ballastwasser oder den Abwurf von Lasten)

- Auftriebsverringerung durch Ablassen oder Verbrauch von Traggas

- Auftriebsverringerung durch Aufnahme von zusätzlichem Ballast

- Veränderung der Dichte des Traggases durch Erwärmen (Auftriebsteigerung) bzw. Abkühlen (Auftriebsverringerung)

Das Forschungsprojekt untersucht den Einsatz von Brennstoffzellen, Akkumulatoren und Elektromotoren als Antriebssystem von Aerostaten unter technischen, ökonomischen und ökologischen Aspekten. Neben der Evaluierung der grundsätzlichen Eignung eines solchen elektrischen Antriebssystems für Luftschiffe soll untersucht werden, ob die Verwendung von Teilen des Wasserstoff-Traggases in Brennstoffzellen eine praktikable Möglichkeit für die Auftriebsregulierung eines Aerostaten darstellt:

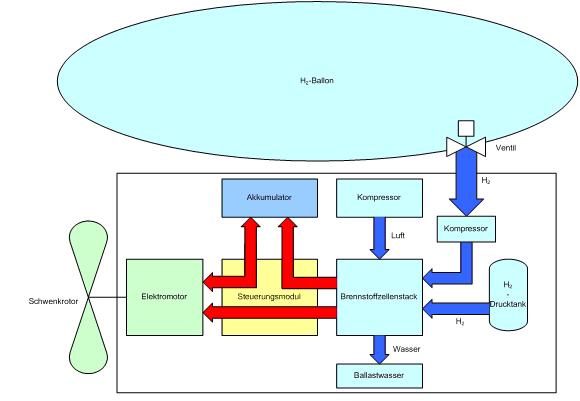

Abb. 1: Prinzipbild eines brennstoffzellengetriebenen Aerostaten

Ein Elektromotor wird entweder direkt über eine Brennstoffzelle oder gepuffert über einen Akkumulator mit elektrischer Energie versorgt. Die Pufferung kann sich als notwendig erweisen, um Leistungsspitzen abzufangen, die von der auf Dauerleistung ausgelegten Brennstoffzelle nicht erbracht werden können.

Die Brennstoffzellen werden entweder aus einem Drucktank oder aus dem mit Traggas gefüllten Ballon mit Wasserstoff versorgt. Die für die chemische Reaktion notwendige Luft wird der Brennstoffzelle über einen Kompressor oder direkt zugeführt. Das entstehende Wasser kann entweder als Ballastwasser gesammelt oder abgelassen werden.

Durch Verbrauch des Traggases sinkt – nach dem archimedischen Prinzip – der statische Auftrieb, so dass der Aerostat sinken kann, ggfs. unterstützt durch nach unten gerichtete Schwenkrotoren.

Steigen wird ermöglicht durch Ablassen von Ballastwasser, ebenfalls bei Bedarf unterstützt durch Motorkraft.

Die Antriebskraft ist als Schwenkrotor ausgeführt, um eine schnelle dynamische Höhenregelung zu ermöglichen, falls andere Maßnahmen nicht ausreichen.